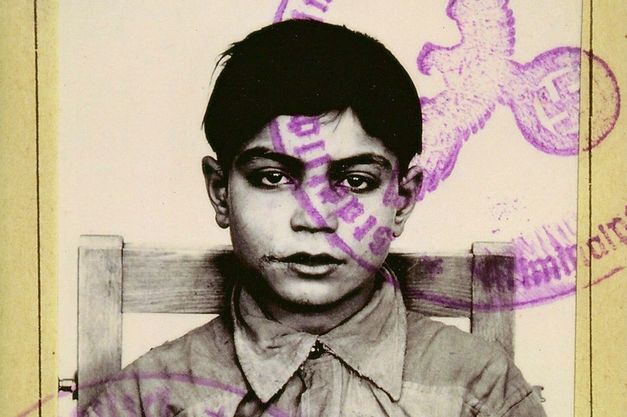

Das Hauptprogramm des 55. Forum trifft mit 31 Filmen aus fünf Kontinenten – darunter sieben Spielfilm-Debüts – auf eine Welt und ihre Menschen in schlechter Verfassung. „Die Diversität filmischer Formen auslotend, zeigt das Forum das Kino der Gegenwart jenseits von Kult und Kommerz – als Aufflammen des Humanen, als Befragung des Status Quo und als Seismograph unserer Zeit“, so Sektionsleiterin Barbara Wurm.